ホーム 蕎麦談義 そば打ち リンク集 ご意見

蕎麦の蘊蓄 蕎麦談義

コロナ対応 オンラインでそば打ちをどうぞ そば粉付き

コロナ対応 オンラインでそば打ちをどうぞ そば粉付き

オンライン1本棒そば打ち体験募集中!!誰でもやさしく指導 初心者歓迎

|

最近お客さんからよく「あんたの打ったそばはどこよりも美味しい」と言われるようになってきた。

自分でもそばというのはこんなに美味しいものかとも思うようになった。妻も同じことを言っている。

そばの美味ししそうでないは、いろいろあると思うが、そば粉、挽き方、打ち方、わり粉、打ち粉、

茹で方、つゆ、割合、水、日持ち、盛り方、いろいろある。

私はもう一つ鉢の作りが違うのではないかと思う世になってきた。

というのは私の専用の鉢は、長野秋山郷のとちの木の一本刳りものでえぐり取ったカンナのおえぐり

跡が規則正しく適度な深さで残っている。

この元の直径60センチの素鉢を手に入れたときは内側横のところがしっかりついていたが、

底の部分は平だった。

コロナよりずうっと前になるが町田のがらくた骨董市の神社で見つけた、多分東北の方に

あったものだと思うが軒下に長く置いてあったのかカビというか苔というか緑のような色をしていた。

帰って水洗いしたら悪いかもしれないと思ったが、これだけ汚れていたらもう水で洗うkしかない

と思い思い切って水洗いした、そしたらすごいものが出てきた、元々が漆が塗ってあったのかもう

それが薄くなって焦げ茶色になっている。径は65㎝ある。裏に山マークの下に佐と焼き印で

刻印してある。内側は彫刻刀のようなかんなで削った跡がそのまま残り、

それにしっかり漆が塗ったあった感じだ。もう茶色になってかすれている。

これは大きな蕎麦屋さんが何十年も使っていたのものに違いない。山佐のマークのお店を

探したいとも思った。年季の入ったそば鉢だ。

この八の内側が彫刻刀カンナの削り放しのひだひだが残っている。ヒダヒダと

言ってももう何十年も使ていたら山も削り取られほぼ平のようになっているが。

このヒダヒダはそこにもついていて内側全体についている。

これが本来の無垢一本丸田を刳り抜いた本物のそば鉢だ。

私の手に入れた秋山郷の鉢は内側横にはカンナ彫刻刀の削り放しとなっているが、

底は削っていない。

自分で削ることにしてカンナを察したがそれ用のがなくて、彫刻刀の大きなのを買って

何とか削った。

そして漆を50回ぐらい重ね塗りしてようやく出来上がった。

これで打つのと、市販の中が赤いつるつるの内側のもので打つのとでは麺の美味しさが違うようだ。

打ち方にもよると思うが器も麺の出来具合に関係あるものだと言うことが分かった。

打ち方はそばの本流の打ち方、教本があるが、

に添って、忠実に水を半分半分と水廻しをしている。最初の半分は少し多めだが。

やっぱり基本に忠実な打ち方で打ったそばが一番美味しい。、

そばを打つとき場所の違いもあるのかもしれないが、自宅のそば小屋(マイ鉢)と公民館(赤鉢)

とではつながる時間が違うし、水の量も違うようだ。

ヒダヒダがあることにより空気はよく入り早く仕上がる。

ヘダの深さや形については企業秘密だが、すべて公開することとした。ただしこれが一番とは限らない。

底のひだの形は扇状として削っている。深さは粉廻しをするのでスムースに手が動かなければならない。

(br)

<2023年2月17日>

最近お客さんからよく「あんたの打ったそばはどこよりも美味しい」と言われるようになってきた。

自分でもそばというのはこんなに美味しいものかとも思うようになった。妻も同じことを言っている。

そばの美味ししそうでないは、いろいろあると思うが、そば粉、挽き方、打ち方、わり粉、打ち粉、

茹で方、つゆ、割合、水、日持ち、盛り方、いろいろある。

私はもう一つ鉢の作りが違うのではないかと思う世になってきた。

というのは私の専用の鉢は、長野秋山郷のとちの木の一本刳りものでえぐり取ったカンナのおえぐり

跡が規則正しく適度な深さで残っている。

この元の直径60センチの素鉢を手に入れたときは内側横のところがしっかりついていたが、

底の部分は平だった。

コロナよりずうっと前になるが町田のがらくた骨董市の神社で見つけた、多分東北の方に

あったものだと思うが軒下に長く置いてあったのかカビというか苔というか緑のような色をしていた。

帰って水洗いしたら悪いかもしれないと思ったが、これだけ汚れていたらもう水で洗うkしかない

と思い思い切って水洗いした、そしたらすごいものが出てきた、元々が漆が塗ってあったのかもう

それが薄くなって焦げ茶色になっている。径は65㎝ある。裏に山マークの下に佐と焼き印で

刻印してある。内側は彫刻刀のようなかんなで削った跡がそのまま残り、

それにしっかり漆が塗ったあった感じだ。もう茶色になってかすれている。

これは大きな蕎麦屋さんが何十年も使っていたのものに違いない。山佐のマークのお店を

探したいとも思った。年季の入ったそば鉢だ。

この八の内側が彫刻刀カンナの削り放しのひだひだが残っている。ヒダヒダと

言ってももう何十年も使ていたら山も削り取られほぼ平のようになっているが。

このヒダヒダはそこにもついていて内側全体についている。

これが本来の無垢一本丸田を刳り抜いた本物のそば鉢だ。

私の手に入れた秋山郷の鉢は内側横にはカンナ彫刻刀の削り放しとなっているが、

底は削っていない。

自分で削ることにしてカンナを察したがそれ用のがなくて、彫刻刀の大きなのを買って

何とか削った。

そして漆を50回ぐらい重ね塗りしてようやく出来上がった。

これで打つのと、市販の中が赤いつるつるの内側のもので打つのとでは麺の美味しさが違うようだ。

打ち方にもよると思うが器も麺の出来具合に関係あるものだと言うことが分かった。

打ち方はそばの本流の打ち方、教本があるが、

に添って、忠実に水を半分半分と水廻しをしている。最初の半分は少し多めだが。

やっぱり基本に忠実な打ち方で打ったそばが一番美味しい。、

そばを打つとき場所の違いもあるのかもしれないが、自宅のそば小屋(マイ鉢)と公民館(赤鉢)

とではつながる時間が違うし、水の量も違うようだ。

ヒダヒダがあることにより空気はよく入り早く仕上がる。

ヘダの深さや形については企業秘密だが、すべて公開することとした。ただしこれが一番とは限らない。

底のひだの形は扇状として削っている。深さは粉廻しをするのでスムースに手が動かなければならない。

(br)

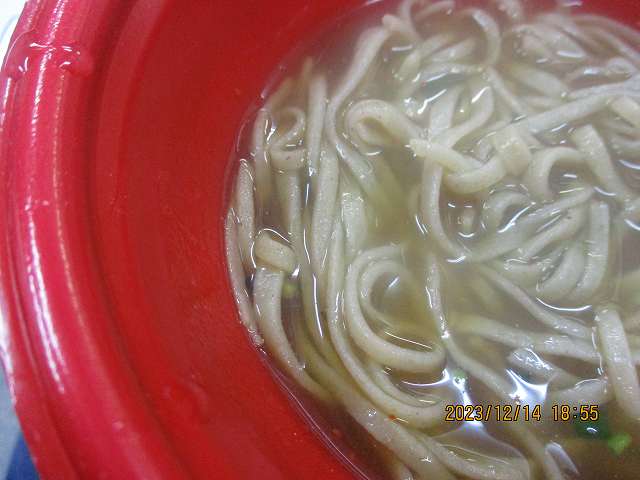

<2023年2月17日> 出雲そばは日本三大そばの一つ。黒くて太くて短い。割りこそば。

黒いのは鉄分がある。そばは肥料いらず。焼き畑農業だった。

昔の肥料は糞尿。山裾で斜面でそのままで育つ。

出雲はたたら砂鉄で有名。砂鉄は真砂から鉄を採る。

島根は石見銀山もありまさ土だ。

昔は種をあまりきれいにせずにそのまま挽いていた。

殻が挽いて黒くなる。それと種にはごみ、土がついている。土には鉄分がある。

鉄分は栄養に必要。お米を炊くときに鉄を入れる習慣もある。

神田は洗った。化学肥料、の畑で栽培するようになった。

近代的、

(br)

<2023年2月16日>

出雲そばは日本三大そばの一つ。黒くて太くて短い。割りこそば。

黒いのは鉄分がある。そばは肥料いらず。焼き畑農業だった。

昔の肥料は糞尿。山裾で斜面でそのままで育つ。

出雲はたたら砂鉄で有名。砂鉄は真砂から鉄を採る。

島根は石見銀山もありまさ土だ。

昔は種をあまりきれいにせずにそのまま挽いていた。

殻が挽いて黒くなる。それと種にはごみ、土がついている。土には鉄分がある。

鉄分は栄養に必要。お米を炊くときに鉄を入れる習慣もある。

神田は洗った。化学肥料、の畑で栽培するようになった。

近代的、

(br)

<2023年2月16日> 出雲は雲が出ると書く=出雲。雲井は雲を囲むと書く=岩見。同じ雲、霧、露。

どちらにしても雲がよく発生する山沿い。霧の多いいところ。

露下そばともいうところもある。

味が違う。噛んで食べる味が出る 。

(br)

出雲は雲が出ると書く=出雲。雲井は雲を囲むと書く=岩見。同じ雲、霧、露。

どちらにしても雲がよく発生する山沿い。霧の多いいところ。

露下そばともいうところもある。

味が違う。噛んで食べる味が出る 。

(br)

「十割より二八が美味しい」という言葉をよく聞きます。日本人は口の感覚が優れており、繊細な

風味が口の中の感触で感じられます。

小麦粉はうどんは小麦粉で作られています。

うどんののど越しはつるつる、滑らかです。そば粉を少なくし小麦粉を多くした場合はうどんと同じ

ようにつるつるのそばとは言えないそばが出来上がります。

だんだん小麦粉を少なくしそば粉の割合を多くするとそのつるつる感が減ってきます。

そして小麦粉をまた食入れないそば粉だけにするとそば粉のざらざら感がもろに出ます。

このざらざら感がいいんだという人もいますし、あまりおいしくないのだが

そばはこれだという人もいます。

人の口当たりのど越しが一番いいのはどのような時か。その割合がどうか。つるツツ感が

なくてざらざら感がないちょいうどよい割合のいい食感。これが一番食べやすくいいはずです。

これにそばという感触が少し加わってそばを食べているという食感が出る割合が小麦粉2割なのです。

これは人さまざまで。「ざらざら感がそばの味だ」という人もいますし、

ことはあまり聞きませんが、蕎麦殻には収穫した時の土や泥が付着しています。島根の方では「

黒くて、太くて、短く切れていないとそばではない」という人もいます。

要は味というのは自分の感覚です。「武士は食わねど爪楊枝」ということわざがありますが、そばを

食べたんだという見栄のために「そばは十割がそばなんだ」とざらざらのそばを美味しいと言って食べる

輩もいます。

どちらも悪いとは言いませんが、自分がいいと思ったものが一番いいんです。

「十割より二八が美味しい」という言葉をよく聞きます。日本人は口の感覚が優れており、繊細な

風味が口の中の感触で感じられます。

小麦粉はうどんは小麦粉で作られています。

うどんののど越しはつるつる、滑らかです。そば粉を少なくし小麦粉を多くした場合はうどんと同じ

ようにつるつるのそばとは言えないそばが出来上がります。

だんだん小麦粉を少なくしそば粉の割合を多くするとそのつるつる感が減ってきます。

そして小麦粉をまた食入れないそば粉だけにするとそば粉のざらざら感がもろに出ます。

このざらざら感がいいんだという人もいますし、あまりおいしくないのだが

そばはこれだという人もいます。

人の口当たりのど越しが一番いいのはどのような時か。その割合がどうか。つるツツ感が

なくてざらざら感がないちょいうどよい割合のいい食感。これが一番食べやすくいいはずです。

これにそばという感触が少し加わってそばを食べているという食感が出る割合が小麦粉2割なのです。

これは人さまざまで。「ざらざら感がそばの味だ」という人もいますし、

ことはあまり聞きませんが、蕎麦殻には収穫した時の土や泥が付着しています。島根の方では「

黒くて、太くて、短く切れていないとそばではない」という人もいます。

要は味というのは自分の感覚です。「武士は食わねど爪楊枝」ということわざがありますが、そばを

食べたんだという見栄のために「そばは十割がそばなんだ」とざらざらのそばを美味しいと言って食べる

輩もいます。

どちらも悪いとは言いませんが、自分がいいと思ったものが一番いいんです。

そば麺をそば台に打ち付けて薄くしていくのを打つという。もちは臼に上から杵で突いて練っているので

餅は突く。

打ち方にはいろいろあり、古来からの打ち方としてこの「1本棒台打ち」がある。

<2021年5月6日>

そば麺をそば台に打ち付けて薄くしていくのを打つという。もちは臼に上から杵で突いて練っているので

餅は突く。

打ち方にはいろいろあり、古来からの打ち方としてこの「1本棒台打ち」がある。

<2021年5月6日> 「そばを洗って使う」ということはあまり聞きませんが、蕎麦殻には収穫した時の土や泥が付着しています。

それをそのまま手臼で挽いてしまうとその泥も一緒にそば粉の中に混入してしまいます。

コーヒーも豆を焙煎して挽いてたてているところは、事前にコーヒー豆を洗うそうです。

そうしたら美味しい焙煎珈琲が出来上るそうです。まあ土ですから毒にはならないようですが。

「そばを洗って使う」ということはあまり聞きませんが、蕎麦殻には収穫した時の土や泥が付着しています。

それをそのまま手臼で挽いてしまうとその泥も一緒にそば粉の中に混入してしまいます。

コーヒーも豆を焙煎して挽いてたてているところは、事前にコーヒー豆を洗うそうです。

そうしたら美味しい焙煎珈琲が出来上るそうです。まあ土ですから毒にはならないようですが。

|

1本棒古式打ち 丸延し <とにかく自然に単純に延ばす方法> 麺と麺を擦合わせで延ばす

|

|

3本棒江戸打ち 四角延し <狭いところで合理的に打つ方法> 麺棒で麺帯を圧縮して延ばす

|

故事ことわざ辞典では「武士は食わねど高楊枝とは、たとえ貧しい境遇にあっても、

貧しさを表に出さず気位を高く持って生きるべきだということ。また、やせ我慢することのたとえ。」

故事ことわざ辞典では「武士は食わねど高楊枝とは、たとえ貧しい境遇にあっても、

貧しさを表に出さず気位を高く持って生きるべきだということ。また、やせ我慢することのたとえ。」 新そばが出る季節となり、邑南町産そば粉、正確には邑南町日向産三瓶在来種、を打ちました。

香りは三瓶在来らしい香りがありましたが、新発見はそばに弾力があることです。

昨年のそば粉と一緒に打って食べ比べをしました。

そばの味として、そばそのものには味はないけど自分が美味しいと感じるものとして、

弾力があるということはこしがあると感じるということか。そばの味覚の中に弾力も加えることとするか。

新そばが出る季節となり、邑南町産そば粉、正確には邑南町日向産三瓶在来種、を打ちました。

香りは三瓶在来らしい香りがありましたが、新発見はそばに弾力があることです。

昨年のそば粉と一緒に打って食べ比べをしました。

そばの味として、そばそのものには味はないけど自分が美味しいと感じるものとして、

弾力があるということはこしがあると感じるということか。そばの味覚の中に弾力も加えることとするか。

今そばの打ち方は、3本の棒を使って四角に延ばす江戸流が主流です。

これは江戸の下町で家の密集したこせこせしていたところでいかに効率よくそばを打つかという

その時代の打ち方をあみだしそれが3本の棒を上手に使って進化したものと思われます。

もともと古来からの打ち方は1本の棒で丸く延すという単純なものでした。

1本棒で有名なのは、信州の戸隠そば、福島の会津そば、島根の出雲そばです。

だんだん効率のいい打ち方が浸透してきていますが、信州の戸隠では今でも1本棒でそばを延ばしています。

江戸人はそばを食べるときつるつると音を出してそばを口に吸いこんで食べるのが粋な食べ方としてきました。

これは江戸流でそばを延ばすときは生地を棒で転がして生地の表面をきれいに整地しつるつるにします。

味は生地の中に封じ込まれます。これだとつるつつるしているのでのど越しはいいはずです。江戸人は

これがいいんだと言い張ってそばの味が封じ込まれた麺を食べっぷりがいいなどと言いながら食べていたのです。

戸隠の1本棒は古代からの打ち方で、とにかく薄くして麺を切らないといけないので、何回もめん棒に巻いては開き、巻いては開き、

これを繰り返すことにより徐々に生地が薄くなって行きこれを切っていました。

これだと生地も表面をめん棒により圧迫して薄くするのではなく、生地を巻き取ることにより生地と生地が摺り合って

薄くなるので、そばの風味も生地の表面に残り茹でたときそば本来の味が出るのです。

昔はみな生粉打ちでしたので特にそば本来の味を残すもので、そばは噛んで食べるものだという

風に言われているところもありました。

江戸流のそばは主流が二八そばです。二八の場合は麺棒で圧縮して延ばすことにより表面がきれいになり

のど越しもよくなるので、好まれたのではないかと思います。

今そばの打ち方は、3本の棒を使って四角に延ばす江戸流が主流です。

これは江戸の下町で家の密集したこせこせしていたところでいかに効率よくそばを打つかという

その時代の打ち方をあみだしそれが3本の棒を上手に使って進化したものと思われます。

もともと古来からの打ち方は1本の棒で丸く延すという単純なものでした。

1本棒で有名なのは、信州の戸隠そば、福島の会津そば、島根の出雲そばです。

だんだん効率のいい打ち方が浸透してきていますが、信州の戸隠では今でも1本棒でそばを延ばしています。

江戸人はそばを食べるときつるつると音を出してそばを口に吸いこんで食べるのが粋な食べ方としてきました。

これは江戸流でそばを延ばすときは生地を棒で転がして生地の表面をきれいに整地しつるつるにします。

味は生地の中に封じ込まれます。これだとつるつつるしているのでのど越しはいいはずです。江戸人は

これがいいんだと言い張ってそばの味が封じ込まれた麺を食べっぷりがいいなどと言いながら食べていたのです。

戸隠の1本棒は古代からの打ち方で、とにかく薄くして麺を切らないといけないので、何回もめん棒に巻いては開き、巻いては開き、

これを繰り返すことにより徐々に生地が薄くなって行きこれを切っていました。

これだと生地も表面をめん棒により圧迫して薄くするのではなく、生地を巻き取ることにより生地と生地が摺り合って

薄くなるので、そばの風味も生地の表面に残り茹でたときそば本来の味が出るのです。

昔はみな生粉打ちでしたので特にそば本来の味を残すもので、そばは噛んで食べるものだという

風に言われているところもありました。

江戸流のそばは主流が二八そばです。二八の場合は麺棒で圧縮して延ばすことにより表面がきれいになり

のど越しもよくなるので、好まれたのではないかと思います。

邑南町は中国山脈の頂近くで昔は砂鉄で山が削られ大きな盆地状の地形となっている。

邑南町は中国山脈の頂近くで昔は砂鉄で山が削られ大きな盆地状の地形となっている。 ない。打った麺そのものには味はない。「味」をどう定義するかによって違うかもしれないが、

素そば緬には香り(匂い)、風味(色、温度)、食感(硬さ、太さ、粒)はある

(これを「緬感」という)が、味はない。

だから変わり蕎麦が出てくる。

この香り、粒子の粗さなどを区別して分かるのが通。

そばが美味しいとか言うのは、打った味のない麺に対して食べる人が美味しいと

感じるつゆや薬味などを上手に出す蕎麦屋さんの腕だ。

そばが美味しい、美味しくないというのは食べる人の感覚だ。

そばを打つ人は、自分の打ったそばが一番おいしいと思っている。

ない。打った麺そのものには味はない。「味」をどう定義するかによって違うかもしれないが、

素そば緬には香り(匂い)、風味(色、温度)、食感(硬さ、太さ、粒)はある

(これを「緬感」という)が、味はない。

だから変わり蕎麦が出てくる。

この香り、粒子の粗さなどを区別して分かるのが通。

そばが美味しいとか言うのは、打った味のない麺に対して食べる人が美味しいと

感じるつゆや薬味などを上手に出す蕎麦屋さんの腕だ。

そばが美味しい、美味しくないというのは食べる人の感覚だ。

そばを打つ人は、自分の打ったそばが一番おいしいと思っている。 結論から言うと「ある」だ。そばというものは、それなりに打つと、それなりのそばが出来る。気合いを入れて打ったら、肩に力が入った分、難しいそばとなる。要らぬ力を抜いて、自然体で、丁寧に打てば、品格のあるそばが出来る。

結論から言うと「ある」だ。そばというものは、それなりに打つと、それなりのそばが出来る。気合いを入れて打ったら、肩に力が入った分、難しいそばとなる。要らぬ力を抜いて、自然体で、丁寧に打てば、品格のあるそばが出来る。 素人そば打ち段位認定制度というのがある。段位を認めてもらおうと金を払って集まった受験者が、並んで技能審査を受ける。その間をバインダーを持って背広を着てそばを打っているところを見ながらその仕草を一人ひとりチェックして紙に印して廻っている審査官なる恐ろしそうな人がいる。受験者からしたらうっとうしい存在だがこの人の見方一つで合格するかどうかが決まるので廻ってきたときはかっこよく見せようとつい力が入る。

このバインダーの中には「段位認定技能審査チェック項目」が並んでいる。道具の準備をするときから手洗い(衛生)、そしてそば打ちに入り水回し、こね・練り、延ばし、切り、片付け・態度とそれぞれ10項目ぐらいづつのチェック項目がある。そして最後に総評という欄がありそばの仕上がり具合をチェックする。

素人そば打ち段位認定制度というのがある。段位を認めてもらおうと金を払って集まった受験者が、並んで技能審査を受ける。その間をバインダーを持って背広を着てそばを打っているところを見ながらその仕草を一人ひとりチェックして紙に印して廻っている審査官なる恐ろしそうな人がいる。受験者からしたらうっとうしい存在だがこの人の見方一つで合格するかどうかが決まるので廻ってきたときはかっこよく見せようとつい力が入る。

このバインダーの中には「段位認定技能審査チェック項目」が並んでいる。道具の準備をするときから手洗い(衛生)、そしてそば打ちに入り水回し、こね・練り、延ばし、切り、片付け・態度とそれぞれ10項目ぐらいづつのチェック項目がある。そして最後に総評という欄がありそばの仕上がり具合をチェックする。 広辞苑で「品格」を引いてみると、「①もののよしあしの程度。しながら。②品位。気品。」と書いてある。そんな簡単なものではないと思うが、書いたらこうしか書けないのかもしれない。もう少し品格とは奥の深いものと心得る。

広辞苑で「品格」を引いてみると、「①もののよしあしの程度。しながら。②品位。気品。」と書いてある。そんな簡単なものではないと思うが、書いたらこうしか書けないのかもしれない。もう少し品格とは奥の深いものと心得る。 先日、フィンランド人にそば打ちを教えそばを食べていただきました。

先日、フィンランド人にそば打ちを教えそばを食べていただきました。